2025年03月07日

「共感」を定義する

元ロッテのキャッチャーである野球評論家の里崎氏のYoutubeを見ていたら、「最近よく「田中マー君(楽天~ヤンキースの投手で197勝。今年から巨人)は復活できますか」って聞かれる」と里崎さんが仰ってました。

曰く、この質問への答えは決まっているそうです。

「そもそも『復活』の定義はなんですか?」

自己ベストの24勝は無理としても、10勝したら復活なのか、あるいは3勝挙げて名球会入りしたら復活なのか、はたまた勝敗は別として1年間ローテーションを守ったら復活なのか…

この定義に正解はありません。

しかし定義が違えば自ずと答えは違ってきます。

3勝で良いなら「大丈夫でしょう」と答えるかもしれませんし、10勝という高いハードルなら「可能性はあるけど難しいと思います」といった回答になるかもしれません。

私はこのコラムでも何度となく「言葉の定義の重要性」について語ってきましたが、里崎さんの論理的な分析と解説(加えて発言の面白さw)の理由が見えてきました。

やはり「言葉の定義」は思考とコミュニケーションの両面でとても重要。その思いを強くしました。

実は私自身も最近考えていた言葉の定義があります。

それは「共感」。

コミュニケーションにおいても、またコミュニケーションをベースとしたミーティングやコーチング、人材育成などマネジメントにおいても「共感」なくして成立しないと言っても良いでしょう。

さらに昨今のマーケティングにおいても、この「共感」は注目されています。

コトラーの提唱する「H2H(human to human)マーケティング」は「顧客への感情価値の提供」がコンセプトです。

また、私のMCCでの講座である「デザイン思考のマーケティング」も徹底的に「顧客のエモーションレベルのニーズ」を追求することに重きを置いています。

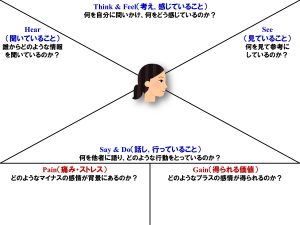

この「顧客のエモーションレベルのニーズ」を検討するツールが「エンパシーマップ」。

「エンパシー」とはまさに「共感」を意味するわけですが、「共感」の英訳にはもうひとつ「シンパシー」もあります。

なぜデザイン思考のツールは「シンパシーマップ」ではないのか。

様々なWebサイトで調べ、生成AIも使いながら自分なりに考えてみました。

私がしっくりきたのが、以下のGEMINIの定義。

———————————————————————

シンパシーは「相手の感情を外側から理解する」こと

エンパシーは「相手の感情を内側から感じる」こと

———————————————————————

言い換えれば「シンパシー」は他者の置かれた状況を客観的に見て思いやることで、どちらかと言えば「共感」よりも「同情」のニュアンスが強い。

ネガティブに見れば「他人事の上から目線」と言えます。

それに対して「エンパシー」は他者の感情を他者の立場に立って意識的に追体験しようとすること。

シンパシーとの対比としては、こちらの方がより「対等な立場で自分ごと化すること」と言えるでしょう。

ここまで考えてくると、次に「共感」と「同情」の違いも気になり始めます。

まず私自身の立場で考えると、やはり「共感はしてほしいが同情はしてほしくない」のが本音です。

先に述べたように「同情≒シンパシー」には「上から目線」のニュアンスがあるからです。

また、「同情」は相手の悲しみや憎しみといった「継続的なネガティブ感情」に対して哀れみを抱くことで、「共感」は相手の喜怒哀楽など「その場での感情」に対して理解を示すことと言えます。

言い換えれば「同情」は「線」で「共感」は「点」です。

ここまで定義を考えてくると、デザイン思考のツールが「エンパシーマップ」という名前であることの意味が見えてきます。

マーケティングへの応用という視点で見てみましょう。

ターゲット顧客が日常のどのような場面でどのような感情を「点」で感じているのか、それを行動観察やヒアリングを通して徹底的にターゲットの立場で考える。

これがデザイン思考のスタートラインである「共感」です。

その上でそれが顧客が味わいたい「特別感」や「安心感」といったポジティブな感情であれば、それを味わってもらうための4Pを考えれば良いし、反対に「猜疑心」や「罪悪感」のようなネガティブな感情を抱きたくないのであれば、それを感じないための具体策を考えれば良いのです。

そう考えると、デザイン思考における「共感」は、様々な感情の中から顧客クラスタ毎の「優先順位」を見極めることがポイントであることも見えてきます。

その意味では、「共感」は単に「感情」だけでなく、その優先順位、つまり「価値観」に対しても自分ごととしてとらえる能力、と言えるのかもしれません。

そうして顧客に「共感できた」状態こそ、若者言葉で言うところの「わかりみが深い」なのでしょう。

本日は「シンパシー」と「エンパシー」、そして「同情」と「共感」という類義語の定義を考えてきました。

では、最後に皆さんにお題です。

「共感」と「同感」、そして「同感」と「同調」の違いは?

桑畑 幸博(くわはた・ゆきひろ)

慶應MCCシニアコンサルタント

慶應MCC担当プログラム

ビジネスセンスを磨くマーケティング基礎

デザイン思考のマーケティング

フレームワーク思考

イノベーション思考

理解と共感を生む説明力

大手ITベンダーにてシステムインテグレーションやグループウェアコンサルティング等に携わる。社内プロジェクトでコラボレーション支援の研究を行い、論旨・論点・論脈を図解しながら会議を行う手法「コラジェクタ®」を開発。現在は慶應MCCでプログラム企画や講師を務める。

また、ビジネス誌の図解特集におけるコメンテイターや外部セミナーでの講師、シンポジウムにおけるファシリテーター等の活動も積極的に行っている。コンピューター利用教育協議会(CIEC)、日本ファシリテーション協会(FAJ)会員。

主な著書

『屁理屈に負けない! ――悪意ある言葉から身を守る方法』扶桑社

『映画に学ぶ!ヒーローの問題解決力』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2020年

『リーダーのための即断即決! 仕事術』明日香出版社

『「モノの言い方」トレーニングコース』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2017年

『すぐやる、はかどる!超速!!仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2016年

『偉大なリーダーに学ぶ 周りを「巻き込む」仕事術』日本能率協会マネジメントセンター通信教育教材2015年

『すごい結果を出す人の「巻き込む」技術 なぜ皆があの人に動かされてしまうのか?』大和出版

登録

登録