夕学レポート

2025年03月17日

和泉 悠氏講演「「悪口」の正体~有害言語のメカニズム~」

時は1960年代。アフリカのカラハリ砂漠でフィールド調査をしていた文化人類学者のリチャード・リー氏は、現地の狩猟採集民の人たちへのクリスマスプレゼントとして500キロ超の立派な黒牛を買って届けた。ところが人々は「はぁ?こんな物を食わせる気か」「こんな痩せっぽち」「死にかけの残骸だ」などと口々に罵詈雑言を浴びせてくる。あまりの悪口に、リー氏はすっかり意気消沈してしまったのだが、実は…

激増するネット上の誹謗中傷

SNSやブログなどで人の名誉を傷つけるような悪質な投稿が社会問題になっている。総務省が運営委託する「違法・有害情報相談センター」に寄せられた相談件数は2023年度では6,463件と、9年連続で5000件を超えた。

こうした件数に上がらないまでも、ネット上での有名人への誹謗中傷や、学校や職場でのSNSいじめなどのニュースを聞かない日はない。

思えば20世紀には「21世紀の高度情報化社会は人々の暮らしを劇的に豊かにする」といった言説が喧伝されていた。しかしそれが当たり前の現実となった今、予想もしなかった「副作用」が悪目立ちするようになってきた。

ほんの些細なことが発端でSNSが「炎上」し、誹謗中傷が1人の人に殺到することで心を病む例が後を絶たない。こうしたことで病んでしまうのは若い女性に多い印象だが、つい最近では、誹謗中傷が元とされる悩みから地方政治家が自ら命を断つという事件も起き、誹謗中傷の暴力性は、対象の年齢や性別を問わず暴発する時代となったのだ。

法律や民間の活動、技術などによる対策

こうした憂慮すべき事態に対し、さまざまな分野から対策が講じられようとしている。法律の側面からは2020年、女子プロレスラーがSNSで誹謗中傷された後に亡くなった事件を機に、法改正が進んだ。22年7月に施行した改正刑法では侮辱罪を厳罰化。同年10月には改正プロバイダ責任制限法も施行され、誹謗中傷の発信者を特定する手続きを簡素化した。

民間でも有志企業やNPOなどによって「誹謗中傷ホットライン」を設置するような取り組みがいくつか走り出している。

一方、技術的な側面からの対応も少しずつ出てきており、SNSのプラットフォーマーやネットメディア等による人工知能(AI)を活用した投稿のスクリーニングなどが一定の効果をあげている。

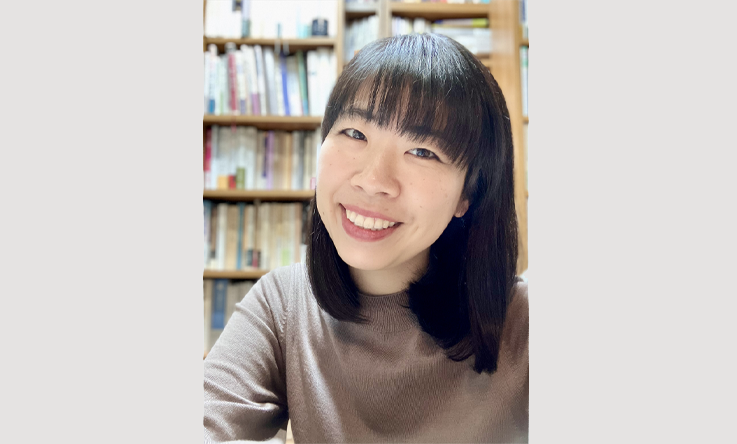

さて、それでは学術分野からは、こうした社会問題に対する有用な提言をしているのだろうか。社会学の手法でのリサーチ等はいくつも出されているが、それはあくまで現象の後追いに過ぎない。実際に人の命が失われている状況に対し、それを未然に防ぐことに資する知見はないのか。そう思っていたところに折しも、「悪口の正体」を暴いてくれる講演が夕学で開かれると知り、暮れも押し詰まった12月23日、丸の内まで出かけた。南山大学人文学部准教授・南山大学言語学研究センター長の和泉悠先生が講師を務め、有害言語のメカニズムを解き明かすという。

彼を知り己を知れば百戦あやうからず、だ。「悪口の正体」が分かれば、何か有用な対策が編み出せるかもしれない。

悪口の本質は「対象のランクを引き下げること」

「すわ、何か有用な対策のヒントが…」と勢い込んで聴き始めた講演だったが、和泉准教授の口調は実に穏やか。関西なまりの柔らかな口調で、いくつかの側面から、さまざまな例を示しながら「悪口」の姿を淡々と照らし出していく。なるほど、先ほどまで由々しき社会問題にカッと血が昇っていた頭が、スッと収まっていくような冷静な分析だ。92ページにも及ぶレジュメにまとめられた講演の全容をここに紹介することは不可能なので、詳しくは『悪口ってなんだろう』(ちくまプリマー新書)を読んでいただきたい。

私の印象に残ったポイントは3つ。

【ポイント1】

悪口の本質を探っていくと、その本質は人を傷つける行為でも、悪意のある言葉自体でもなく、相手のランクを下げて自分より劣ったものとみなし、序列関係を作り出すことでカタルシスを得ることにある。これを「悪口の劣位化説」という。

【ポイント2】

ランキングは「記述のランキング」「優劣のランキング」「存在のランキング」に区別することができる。「記述のランキング」は単に事実を記して述べる方法にすぎないが、それを「優劣」と混同してしまう所に問題がある。

【ポイント3】

カラハリ砂漠の狩猟採集民族のあいだでは、悪口がその人を謙虚にするために用いられる。この例にならうとすると、我々も、権力勾配を均し、権力の集中を防ぐために悪口を活用する手があるのかもしれない。

この【ポイント3】に出てくる例が冒頭のエピソードだ。ついつい威張ってしまったり大物ぶったりしてしまいがちな人間に、悪口という冷水を浴びせることで頭を冷やさせて、謙虚に振る舞うことを思い出させるというのが、この狩猟採集民の習慣なのだという。日本でも似たような習慣がある。贈り物を渡す際に「つまらない物ですが…」と言ったり、妻を「愚妻」、子供を「豚児」などと言ったりするアレだ。過剰な自意識を慎む効果のある奥ゆかしい文化だが、自己愛過剰かつ承認欲求全開の人が増えた現代日本では、既に廃れてしまいつつある。

真実とフェイク、どちらが多くリツイートされる?

米マサチューセッツ工科大学のヴォソウギ氏らの研究チームが、2006年から2017年にかけてツイッター上で300万人によって450万回以上拡散されたニュース記事のうち12万6,000件をピックアップして分析したところ、正しいニュースよりも正しくない偽ニュース(その多くが恐怖や嫌悪を感じさせる)のほうが6倍速く多くの人に伝わっていた。偽ニュースは正しいニュースと較べて、より速く、より広く、より深く、そしてより遠くまで伝わるということが明らかになったのだ。

また先述の「悪口の劣位化説」に拠るならば、今や承認欲求の虜と化した現代人にとって、自分よりもリッチだったり有名だったり美しかったりする人々に対しては、何としても劣位へと引きずり下ろしたい衝動に駆られてしまう。

社会問題となっているSNSでの誹謗中傷が炎上しやすいメカニズムがここにあったのだ。

講演の最後に和泉准教授がまとめとして話された内容が、こうした社会問題を少しなりとも減らしていくことに役立つかもしれない。それは、『「AはBだから~」と単純に始める言説すべてに対して少し警戒したい』というものだ。こうした言説の多くは、曖昧さを利用してネガティブな偏見を表現している。私たち人間にはステレオタイプや偏見を持ってしまいがちな傾向があるのだ。だからこそ、情報の受け手に回った際には、常に「少し警戒」して、正しい情報のみを取り入れるようにすべきなのだろう。

SNSの誹謗中傷から身の回りの人のちょっとした悪口まで、我々のこうした心がけひとつで炎上を食い止めることができるはずだ。

◆ ◆ ◆ ◆

カラハリ砂漠の人々がリチャード・リー氏に放った悪口は、決して相手を傷つけるためのものではなかった。彼らは集団の調和を保つため、誰かが突出しそうになると引き戻す文化を持っていたというだけだ。

一方、現代のネット社会ではどうだろう。誹謗中傷が横行し、一度炎上した人間は社会的に抹殺されかねない。その背景には「他人を引きずり下ろし、自分を優位に見せたい」という群集心理がある。まさに和泉准教授が語る「悪口の劣位化説」そのものだ。

両者の違いは何か? それは「目的」だ。カラハリの人々の悪口は調和を生み、ネットの悪口は分断を生む。狩猟採集民よりも高度な社会に生きているはずの我々が、実は彼らより未熟なのかもしれない。いや、むしろ、ネット空間こそが現代の“砂漠”なのかもしれない——誰もが、自分の喉の渇きを癒すために他人の井戸を埋めてしまう世界が、眼前に荒涼と広がっているのだ。

(三代貴子)

-

和泉 悠(いずみ・ゆう)

-

- 南山大学人文学部人類文化学科 准教授

- 南山大学言語学研究センター長

1983年生まれ。University of Maryland, College Park, Ph.D.(博士号)。大阪大学3年生のとき、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に交換留学生として滞在、大学院を受験し、卒業後メリーランド大学カレッジパーク校博士課程、2012年にPh.D.を取得後、非常勤講師やポストドクターを経て2017年より現職。専門分野は、言語哲学、意味論。特に日本語と英語を比較しながら名詞表現を研究。また、言語のダークサイドに興味があり、罵詈雑言をはじめ、差別語、ヘイトスピーチの仕組みとその倫理的帰結についての研究も行う。著書に『悪い言語哲学入門』(ちくま新書)『名前と対象 固有名と裸名詞の意味論』(勁草書房)などがある。近著『悪口ってなんだろう』が話題に。

和泉悠研究室:https://scrapbox.io/yuizumi

X(旧Twitter):@yuizumi2

登録

登録