夕学レポート

2025年04月07日

舟津 昌平氏講演「Z世代化する社会を読み解く」

1997年から2012年の間に生まれ、全人口の2割を占め社会の中心を担う世代としてアメリカで呼びならわされるようになったZ世代。少子化が進む日本でも約15%が該当する。

キーワード履歴をおぼえたアルゴリズムが毎日のように薦めてくる記事を読んでみると、世間のZ世代に対する興味は、だいたい職場の若くてヤバい部下との接し方か、消費マーケティング対象とに大別されるようだ。かくいう自分も、「ゼッド」というゴスっぽい響きと、アルファベットのどん詰まりポジションが醸し出す特別感が恨めしく、昨今は若者に触れる機会が減ったこともあって間違いなく腰は引けている。今回の舟津先生の解説を聴いて、アレルギーを克服するぞ。

と何かにつけ喰い気味・前のめり気味に臨んでしまう暑苦しいバブル世代に比して、当該の皆さまは意外なほど線が細くて、控えめな面持ち?

当世学生気質

舟津先生報告によれば、授業後に配られた学生のリアクションペーパーのコメントが、奮っていた。

「この授業は、知っていることばかりでよかった。安心した」。逆のパターンで、「知らないことが多くて不安だった」「この授業は知らないことばかりやるので不親切だった」。今なお無知の知、という言葉を有難がっている自分には思いつけない発想だ。新しい。

別の語学授業では、「今まで発音を直されたことはなかったので、不愉快。先生の方が間違っているのではないか」という上からなオブジェクションもあったらしい。いったい何様のつもりかというと、これは「お客様」なのである。Z世代の学生は、サービスを受ける消費者としての権利を堂々と表明しているに過ぎず、たぶんそれほど悪気はない。先の語学の先生は、だからカスハラの被害を受けたと思えばよかったのかもしれない。

隣が気になる

「学校を卒業しても、友達とグループをつくる『学級』の枠組みを引きずり、狭いコミュニティ内でおたがいを監視しあう傾向が強い」

「人の顔色をうかがったまま社会人になるので、周囲から浮かないことや正解を気にするあまりに、自分の考えを出さない」

「SNSをおもな情報源とするため、推し(好きな人)の考えが正義と思いがち」。

舟津先生が挙げた上記の行動様式は、どれもザ・デジタルネイティヴ的で、つまるところZ世代はインターネット・インフラの産物で、続くα世代はさらに生まれついてのデジタルっ子となり……などと安易な単純化に逃げがちなところ、そこは経営学者である先生。企業が「剥き出しの営利」を求めてZ世代に襲いかかるさまをつぶさに観察し、その急所を「不安」であると見抜いた。

象徴的なエピソードがある。

「隣の友だちが内定を取れているのに、自分だけが取れていなかったら、嫌ですよね?」

だから皆さん、就活は早いうちから始めましょう……就活ビジネスの業者が1年生向けのガイダンスで言い放ったセリフに、先生は憤慨した。それがいかに「隣と比べて浮きたくない20代の子たち」の不安を増幅させる効果があるか。重々わかった上での煽りだったからだ。

「企業は学生の不安に乗じてビジネスチャンスを得ることに躊躇がない。君たちはそれでいいのか」

ガイダンス後ひとり怒りまくる先生に、当の学生たちはキョトンとして「隣を見あわせて」いたという。

不満型から不安型離職へ

就職したらしたで、今度は職場が「ゆるすぎて」辞める若者が増えているとか。

ステップ1:入社2年目、目が醒めたら10時でした。上司に電話したら、「午後に出社したらいいよ」とやさしく言われた。

ステップ2:上司のゆるすぎ対応に、「こんな職場では成長できない」と思い、「自分は他社や他部署で通用しないのではないか」と不安になり、やがて転職を考えるようになった。

お客様体質のマインドセットで就職しても、成長できない不安で辞めてしまう、やっぱりZ世代は理解不能、とこれまた早合点してはいけない。なぜなら大卒の3年離職率はここ30年不動で、母数に変化はないのだ。では、離職の因子が「不満」から「不安」へと変化した背景に何があるのか。

腫れ物にさわるような「怒らない」社会、「怒りを封印してきた社会構造」である。それが「20年かけて強化されてきた」。あらゆる不祥事や醜聞が衆目のもとで炎上し焼き尽くされるなか、ポリティカル・コレクトネスとコンプライアンスが日々厳格化していく。そんな時代に育った彼らが「不安」をすっかり内面化してしまっていたとしても、何ら不思議はない。

A to Z の分断を超えて

こうしてみると、Z世代に貼られたレッテルと、不安ビジネスに邁進する企業に代表される我々年かさ世代がやっていることとは、あたかも合わせ鏡のようにも思えてくる。「ビジネス化し、叱らない社会の中で、若者があたかも『炭鉱のカナリヤ』のように、わかりやすく表出させているだけであり、社会は既にそうなっていた」。

エジプトのパピルスにも描かれていたという「これだから今時の若者ってやつは」系言説。つまり、いつの世も、繰り返し生まれ出てくる若者世代の物語を、社会がその時々で都合よく取り込んでいるだけ。そういわれれば確かに。

だが、これから到来する大・人手不足時代に向け、「年長熟練者の穴を若年層が埋める手立ては見えず、人に投資をしてこなかったことの弊害」も徐々に明るみになっている。これら目前に迫った危機を解決するための、分断を超えたコミュニケーションのあり方は、まだまだ真剣に模索されてはいない。組織経営学の研究者が真に警鐘を鳴らし、問いたかったのは、ありがちな世代論の奥にあるメタ思考の必要性だった。

(茅野塩子)

-

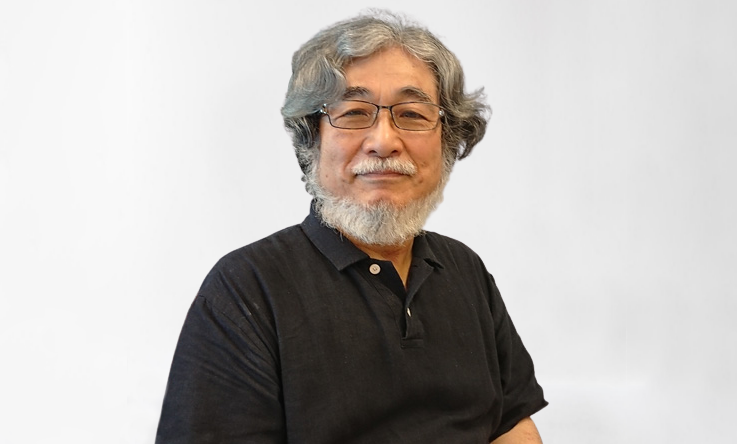

舟津 昌平(フナツ・ショウヘイ)

-

- 経営学者

- 東京大学大学院経済学研究科 講師

1989年奈良県生まれ。2012年京都大学法学部卒業、2014年京都大学大学院経営管理教育部修了、2019年京都大学大学院経済学研究科博士後期課程修了、博士(経済学)。京都大学大学院経済学研究科特定助教、京都産業大学経営学部准教授などを経て、2023年10月より現職。専門は経営組織論、イノベーション。著書に『Z世代化する社会:お客様になっていく若者たち』、『制度複雑性のマネジメント』(2023年度日本ベンチャー学会清成忠男賞書籍部門受賞、2024年度企業家研究フォーラム賞著書の部受賞)、『組織変革論』などがある。

舟津昌平WEBサイト:https://lit.link/shoheifunatsu

X(旧Twitter):ふなつ研究室

登録

オススメ! 春のagora講座

5月10日(土)開講・全6回

菊澤研宗さんが読み解く【イノベーション論再考:その本質と限界】

主要なイノベーション論の意義と限界を議論し、真に有効なイノベーションの本質を明らかにする。

オススメ! 春のagora講座

5月17日(土)開講・全6回

平野 昭さんと【系譜で読み解くクラシック音楽】

近年再評価や再解釈の進むブラームス音楽の本質と、ドイツ・ロマン派音楽の豊かな魅力を楽しむ。

オススメ! 春のagora講座

6月14日(土)開講・全6回

小泉 悠さんと考える【日本の安全保障】

政治、経済、環境、技術など多角的な要因を考慮する広義な「安全保障」を議論する。

登録