夕学レポート

2025年04月28日

神野紗希氏講演「俳句が拓く、自由と肯定の哲学」

クイズです。「ぶらんこ、のどか、夕焼け、焼酎、ハンカチ、夜食、月、おでん、マスク」これらは、俳句の季語ではどの季節のものでしょうか?【答えはレビュー内で紹介します】

◆

今回の夕学講演会は少々毛色が変わっている。俳句がテーマで講師は俳人の神野紗希さん。若くして現代俳句協会の常務理事や日本経済新聞「俳壇」の選者を務める俳句界のスーパースターだ。

“若くして”と書いたが、1983年生まれといえば一般社会ではすでに中堅世代。しかし俳句の世界では若手となる。とある統計によれば、俳人の平均年齢は2023年時点で77.5歳。一般に「俳人」と聞いてイメージする「渋い和服を着て白髪に宗匠頭巾をかぶった高齢男性」の通りだ。そんな“業界”で神野さんがいかに稀有な存在かがお分かりいただけるだろう。

ただし前掲の統計はあくまで俳人団体の所属メンバーの平均であり、近年はどこかに所属することなく「X」や「note」などのSNSや「文学フリマ」という文学作品展示即売会で活動するような若い俳句愛好者も増えている。毎夏、約30都道府県から高校生100チームほどがエントリーする「全国高校俳句選手権大会(通称:俳句甲子園)」も既に30年近い歴史を重ね、多くの若手俳人を輩出している(ほかならぬ神野さんもこの大会のOGで、2024年からは審査委員も務めている)。また伊藤園が主催している「お~いお茶俳句」への応募は令和3年には205万句にも上ったというし、人気テレビ番組「プレバト」の影響などもあり、俳句をたしなむ人の裾野の広さはもはや計り知れない。

日常が詩になる 季語の豊穣

日本人であれば知らない人はいない俳句。さらに日本のみならず、今や「Haiku」は世界共通語となっており、欧米諸国や、南米・アフリカ・アジアなど十数ヵ国に俳句協会があるほか、アメリカ・オーストラリア・イタリア等では小学校の創作の授業に取り入れられているという。

ところが本家本元、全国民が学校で習っているはずの日本には、俳句についてよく知らない人が多い。短歌と混同していたり、川柳や標語との違いが分からないという人さえいる。そんな人に向け、神野さんが冒頭で示した俳句の定義が【俳句は五七五の定型に載せ、季語の力を活かして詠む、世界で一番短い詩】というもの。

最も重要なポイントは季語だ。「ぶらんこ、のどか」は春の季語、「夕焼け、焼酎、ハンカチ」は夏の季語、「夜食、月」は秋の季語、「おでん、マスク」は冬の季語となっている。え?どれも1年中ある物なのに何故?と思われた方は、書店や図書館で歳時記を覗くか、ネットで検索してみれば、その理由に納得がいくはずだ。

変に構えて典雅で高尚な言葉を使う必要はない。こうした身の回りの物の季節感を通して、今この瞬間の発見や感情を五七五で書き留めれば、もうそれが俳句なのだ。

たとえば、神野さんが高校時代に出場した第四回俳句甲子園(2001年)で最優秀句に選ばれた「カンバスの余白八月十五日」や、同じ年の「起立礼着席青葉風過ぎた」などは、高校生としての日常を見事に切り取った作品で、今なお神野さんの代表作のひとつとされる。

なぜ古池の蛙は名句なのか~芭蕉の革新

俳人イメージの「渋い和服を着て白髪に宗匠頭巾をかぶった高齢男性」の元となっているのは、恐らく松尾芭蕉。誰もが知る「古池や蛙(かわず)とびこむ水の音」を詠んだ翁だ。う~ん渋い。

これぞ侘び寂びの世界、究極の伝統だ…と断じるのは早計で、実は芭蕉こそ、日本の文学史における斬新なイノベーターだったのだ。

7世紀後半に『万葉集』が編まれて以降、17世紀に芭蕉が登場するまでの1000年近く、日本の詩歌文学では特有の美意識が共有されてきており、「梅に鶯」「卯の花にホトトギス」「山吹に蛙」といった取り合わせが、いわば磐石のテンプレートとして君臨。また蛙を詠む場合には、カジカガエルの美しい鳴き声を詠むものというのが鉄則だった。

それを芭蕉は「蛙とびこむ水の音」と、目の前で起きた状況そのままを詩にした。美しい景色のBGMとしての蛙の鳴き声ではなく、蛙をひとつの命の躍動として詠んだのだ。そして上の五文字(上五)に何を配置しようか考えていた時、側にいた支考という弟子が「先生、蛙といえばやはり山吹でしょう」と進言した。ところが芭蕉は「確かに山吹は風流で華やかだが、そういう綺麗なテンプレを捨てて、ただ“古池”とする心情こそが深いのだ」と言い、見たままの景色を「古池や蛙とびこむ水の音」と詠んだのだという。また京都の嵐山では桜や紅葉を詠むのがテンプレートだったところを、芭蕉は真夏の雲を詠んだ。晴天の富士山の威容を詠むのがテンプレートだったところを、霧雨で見えない富士山の趣きを詠んだ。

伝統に則った“いかにも”な美意識にこだわらず、今日ここで出会ったそのものを詠む。そんな「受け入れて肯定する力」で、芭蕉は実にアバンギャルドな文芸を生み出したのだ。

正岡子規の肯定力

講演では、「俳聖」と呼ばれる芭蕉に続いて、俳句に「写生」という方法論を導入した近代俳句の創始者・正岡子規についても紹介。有名な「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」の句も、その「肯定力」ゆえに斬新だったというのだ。柿などというものは俗っぽく卑近すぎて従来詩人にも歌人にも見放されてきたし、その柿を奈良と組み合わせる「写生」など誰も思いもよらないことだったが、そんな目の前の実景をそのまま肯定して詠んだのだ。

子規は自らの病気についてすら、ありのままを肯定して淡々と写生した。「糸瓜(へちま)咲(さい)て痰(たん)のつまりし佛(ほとけ)かな」という句は、なんと亡くなる数時間前に詠んだのだが、そんな“いまわのきわ”にすら自分で自分の状況を肯定し、写生したのだった。

一回きりの今を言葉に刻む

講演の終盤、神野さんは俳句の価値について言及した。評論家・加藤周一の『文学とは何か』の一節を引き、「文学者の語る体験は、一般化されない特殊性と、反復されない一回性とのゆえにわれわれに取って価値のあるもの」なのだ、と。

例えばある朝どこかで大変おいしいコーヒーを飲んだ人がいたとする。そしてどうすればその味をもう一度楽しめるかと考えた場合、ごく普通の「日常的な行動」としては「もう一度そのメーカーのその銘柄を買おうと思う」であろうし、「科学的な行動」を取るならば「コーヒーの成分を抽出して、誰でもどこでもおいしいコーヒーが飲めるようインスタントコーヒーを作ろうとする」となろう。

それが「文学的な行動」となると、コーヒーの味を銘柄や成分に還元する「一般化」をせず、その日の青空や匙の触れ合う音など、その飲んだ時の感覚や心情を含め「反復されない」1回きりの出来事として捉えて表現する、というのだ。「繰り返せない1回きりの経験は、役立たないがゆえに、かけがえがない、尊い」と神野さんは言う。だからこそ、それを言葉に刻んで残すために俳句を詠むのだ、と。

ここで盛大な後出しになるが、実は私はここ数年俳句に取り組んでいる。俳句結社に入ってかなり本格的にやっているのだが、時折「自分は何のために俳句を詠んでいるのだろう」と立ちすくむことがある。そんな私には、神野さんのこの言葉がまさに“神の言葉”のように染みたのだった。

伝えるためではなく共有するために

講演後の質疑応答タイムでは会場やリモート参加者から次々と質問が出た。

「俳句は誰かにメッセージを伝えるものなのか、それとも自然に溢れ出るものなのか」という質問に対しては、「AさんとBさんが向かい合って伝え合うのが対話。それに対し俳句は、AさんとBさんが並んでベンチに座り『一緒に夕焼けを見ませんか』と誘う伝え方。インスタなどに近い。いま出会ったこれを残したいという思いで、“意味”ではなく“感覚”として読者に手渡し、共有できるかどうかを大事にしています」との答え。

また別の質問者が「毎週土曜の日経俳壇を楽しみに読んでいるが、解説を読まないと作者の意図が理解できない。こんな鑑賞ではダメ?」と問い掛けると、「全部を語らないのが俳句。読者に任されている部分がとても大きいので、読者によって見方が違って当たり前。それだけその句に幅があるということ。多様性の文学なので、それでいいのです」と回答した。

◆

神野さんもまた、芭蕉や子規と同様に「それでいいのです」と肯定する。俳句を詠むということは、自らの「生」を肯定するということなのかもしれない。普遍化や抽象化とは異なり、ただ一度きりの経験を言語化することで自らを肯定する作業。そしてその個別の感情や感覚を共有することで、隣に座った人と「私たちはこれでいいのよね」と認め合い、癒し合うひととき。分断と絶望にあふれたこの時代に生きる私たちが、互いに肯定し合うことで優しく連帯できる力が、俳句には秘められているのだ、という気づきを得た講演となった。

(三代貴子)

-

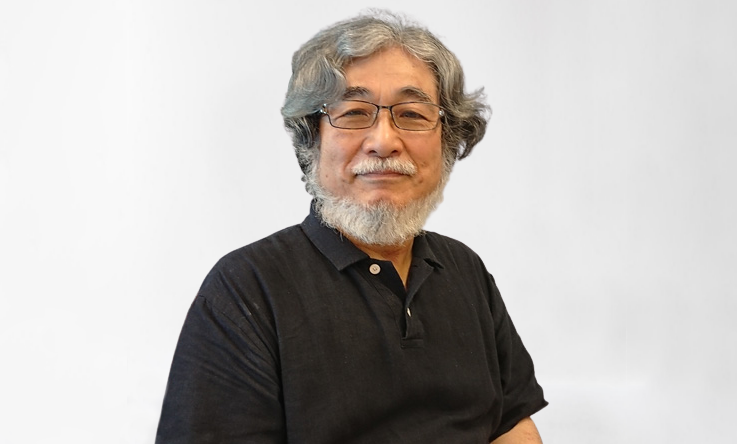

神野 紗希(こうの・さき)

-

- 俳人

- 南現代俳句協会常務理事、日本経済新聞俳壇選者

1983年、愛媛県松山市生まれ。高校時代、俳句甲子園をきっかけに俳句を始める。第1回芝不器男俳句新人賞坪内稔典奨励賞、第11回桂信子賞受賞。お茶の水女子大学文教育学部で近現代文学を学び、同大学院修士課程修了、博士課程単位取得満期退学。大学での俳句や日本語・日本文学の講義、各地の文学館・俳句大会での講演、テレビやラジオなどのメディア活動などを通じて、広く俳句の魅力と可能性を発信している。日本経済新聞・信濃毎日新聞俳壇選者。俳句雑誌「noi」代表。

句集に『すみれそよぐ』、著書にエッセイ集『アマネクハイク』、『もう泣かない電気毛布は裏切らない』、『俳句部、はじめました』、『日めくり子規・漱石 俳句でめぐる365日』、他多数。

X(旧Twitter):@kono_saki

登録

オススメ! 春のagora講座

5月10日(土)開講・全6回

菊澤研宗さんが読み解く【イノベーション論再考:その本質と限界】

主要なイノベーション論の意義と限界を議論し、真に有効なイノベーションの本質を明らかにする。

オススメ! 春のagora講座

5月17日(土)開講・全6回

平野 昭さんと【系譜で読み解くクラシック音楽】

近年再評価や再解釈の進むブラームス音楽の本質と、ドイツ・ロマン派音楽の豊かな魅力を楽しむ。

オススメ! 春のagora講座

6月14日(土)開講・全6回

小泉 悠さんと考える【日本の安全保障】

政治、経済、環境、技術など多角的な要因を考慮する広義な「安全保障」を議論する。

登録